Si vous voulez aider un proche qui souffre d'alcoolisme, la première chose à comprendre, c'est que la dépendance est une maladie. Ce n'est pas un manque de volonté ni une faiblesse. Votre aide sera vraiment utile à partir du moment où vous cesserez de juger pour plutôt agir avec empathie, armé des bonnes informations.

Comprendre la dépendance avant de vouloir aider

Avant de vous lancer dans une conversation délicate, il est essentiel de bien saisir ce qu'est l'alcoolisme. C'est une maladie complexe qui dérègle complètement le cerveau, notamment les circuits de la récompense et du contrôle. Pour la personne concernée, arrêter de boire seule devient une montagne quasi insurmontable. On ne parle pas d'un simple caprice, mais d'une bataille à la fois physique et psychologique.

L'ampleur du problème est souvent minimisée. Pourtant, en Belgique, l'alcool est un véritable fléau de santé publique, avec des conséquences dramatiques et bien réelles.

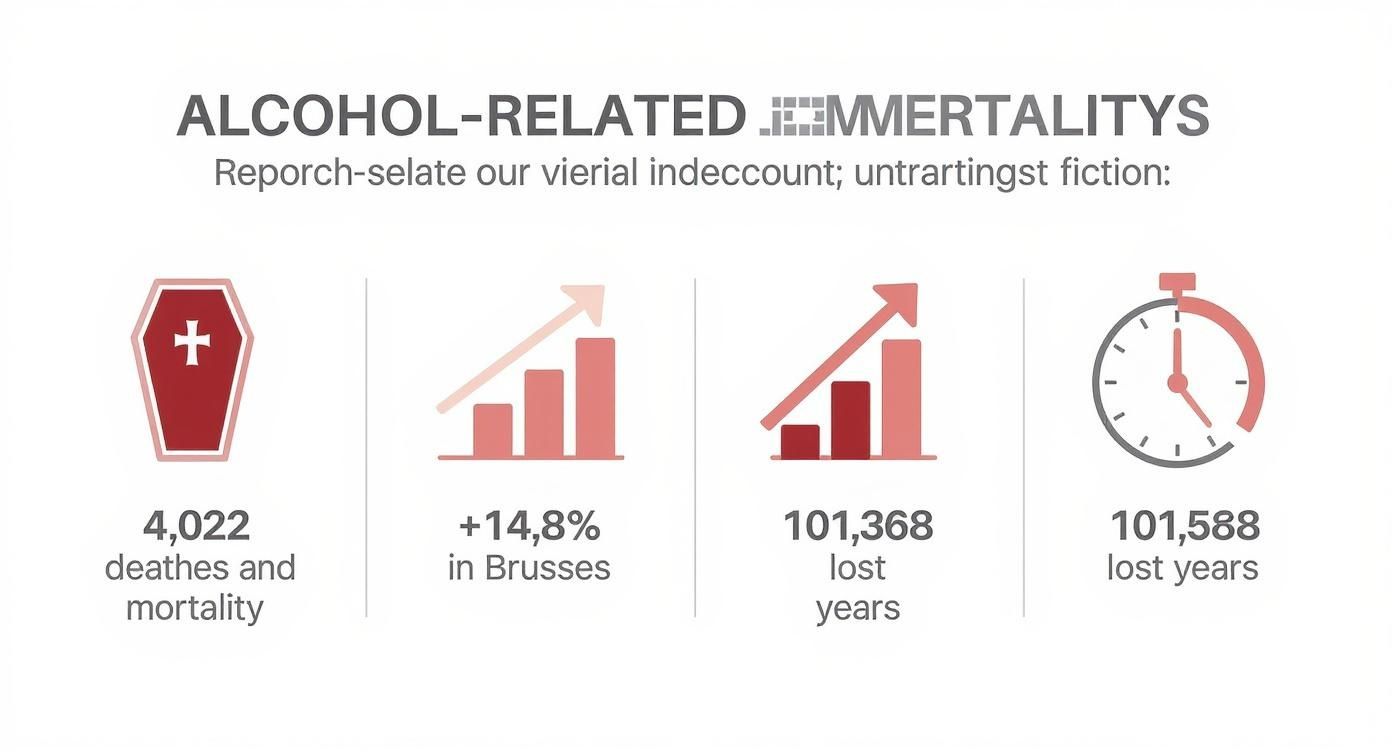

Pour prendre la mesure de la situation, regardons de plus près les chiffres de la mortalité liée à l'alcool en Belgique.

Ces chiffres sont percutants. Ils ne montrent pas seulement des vies brisées, mais aussi une tendance inquiétante, notamment à Bruxelles, où la situation s'aggrave.

Apprendre à reconnaître les signes qui ne trompent pas

Les signaux d'alerte ne sautent pas toujours aux yeux. Au début, ils sont souvent discrets, puis s'intensifient progressivement. Savoir les repérer vous permettra d'intervenir en vous basant sur des faits concrets, pas sur de simples impressions.

Certains changements dans le comportement de votre proche devraient vous mettre la puce à l'oreille :

- Un isolement qui s'installe : La personne décline les invitations ou les activités où l'alcool n'est pas au centre de l'attention.

- De l'irritabilité ou des sautes d'humeur : Les réactions sont souvent excessives, surtout si vous abordez le sujet de la boisson.

- Une forme de négligence : Un désintérêt soudain pour son apparence, son travail ou les simples tâches du quotidien.

Il y a aussi des signes physiques, qui apparaissent généralement un peu plus tard. Des tremblements le matin, une transpiration abondante ou des nuits agitées peuvent indiquer que le corps est devenu dépendant. Ces manifestations sont souvent directement liées au manque. Pour mieux comprendre ce phénomène, vous pouvez consulter notre article détaillé sur les symptômes du sevrage alcoolique.

Comprendre que la dépendance est une maladie et non une faute morale est la première étape pour offrir un soutien bienveillant et efficace.

En Belgique, les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'alcool a été associé à 4 022 décès en 2021, soit 3,6 % de la mortalité totale dans le pays. Ce lourd bilan se traduit aussi par 101 368 années de vie perdues. C'est la région de Bruxelles-Capitale qui a connu la plus forte augmentation de la mortalité liée à l'alcool entre 2013 et 2021, avec une hausse de +14,8 %. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez consulter les données complètes sur la santé en Belgique.

Parler de sa consommation, la discussion qui fait peur mais qui peut tout changer

Rien que d’y penser, l’idée d’aborder le sujet de l’alcool avec un proche peut donner des sueurs froides. On a peur de sa réaction, de déclencher un conflit, ou tout simplement de ne pas savoir quoi dire. C'est une crainte tout à fait légitime. Pourtant, cette conversation est souvent le premier pas, celui qui peut l'aider à entrevoir un avenir différent.

L'objectif n'est pas de partir en confrontation. Oubliez l'idée de "gagner" un débat ou de le forcer à avouer un problème sur-le-champ. Le but, c'est d'ouvrir une porte. Juste lui montrer que vous êtes là, que vous vous faites du souci, et que vous êtes prêt à écouter, sans jugement.

Le bon moment et le bon endroit : une question de timing

Le timing est absolument crucial. N’abordez jamais, au grand jamais, le sujet lorsque votre proche a bu ou qu'il est en pleine gueule de bois. Le dialogue est impossible dans ces moments-là. Évitez aussi les périodes de stress intense, de grande fatigue ou juste avant un rendez-vous important.

L'idéal ? Un moment de calme, où vous ne serez ni pressés par le temps, ni dérangés. Un moment où vous êtes tous les deux relativement détendus. Ça peut être au cours d'une balade, ou simplement installés tranquillement à la maison, loin des écrans et des distractions. Un cadre neutre et apaisant met toutes les chances de votre côté pour une conversation constructive.

La magie du "je" pour exprimer ce que vous ressentez

La façon de formuler vos phrases peut faire toute la différence. La technique la plus puissante est de parler de vos propres émotions et de ce que vous observez, en commençant vos phrases par "je". C'est une approche qui désamorce les conflits, car votre proche ne se sentira ni attaqué, ni accusé.

Plutôt que de balancer un "Tu bois trop" ou un "Tu as encore bu", qui sont des invitations directes à la dispute, essayez de parler de vous.

"Je m'inquiète pour toi quand je vois que tu dors mal ces derniers temps." Cette phrase ouvre le dialogue au lieu de le fermer. Vous exprimez un sentiment, pas un verdict.

En parlant de votre ressenti et des conséquences concrètes que vous observez, vous mettez la discussion sur un terrain beaucoup moins contestable qu'une accusation frontale. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de pistes pour gérer ces conversations délicates, un coaching personnalisé peut vous donner des outils concrets et adaptés à votre situation.

Le choix des mots est essentiel pour maintenir le dialogue ouvert. Voici une comparaison simple pour illustrer la différence d'impact.

Exemples de phrases pour un dialogue constructif

| Approche empathique à privilégier | Formulation accusatrice à éviter |

|---|---|

| "Je me sens inquiet(e) quand je te vois comme ça. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas." | "Tu as encore trop bu hier soir, ça devient n'importe quoi !" |

| "J'ai remarqué que tu semblais plus fatigué(e) et moins patient(e) récemment." | "Tu es toujours de mauvaise humeur à cause de l'alcool." |

| "Ça me rend triste quand on annule nos plans. J'aimerais beaucoup qu'on passe plus de temps ensemble." | "On ne peut jamais rien faire avec toi, tu gâches tout." |

| "Je suis là pour toi si tu as besoin de parler. Je me fais du souci pour ta santé." | "Tu dois absolument arrêter de boire, tu te détruis la santé." |

Comme vous pouvez le voir, l'approche empathique se concentre sur vos sentiments et des faits observables, invitant l'autre à partager son propre ressenti. L'approche accusatrice, elle, ne mène qu'à la confrontation et au déni.

Des exemples concrets pour vous lancer

Voici quelques amorces de conversation que vous pouvez adapter à votre relation et à votre contexte :

- "J'ai remarqué que tu n'as pas l'air dans ton assiette ces temps-ci et je me fais du souci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ?"

- "Je me sens un peu seul(e) quand on annule nos projets. J'aimerais qu'on retrouve notre complicité d'avant."

- "J'ai vu que ta consommation d'alcool avait augmenté et, honnêtement, j'ai peur pour toi."

L'important, c'est d'être authentique. Parlez avec le cœur. Votre sincérité sera votre plus grand atout. Soyez aussi prêt à écouter. La première réaction sera peut-être le déni ou la colère, et c'est normal. Ne le prenez pas personnellement. Votre but est de planter une graine, pas d'obtenir une confession immédiate. Montrez simplement que vous êtes un point d'ancrage, un soutien sur lequel il ou elle peut compter, quoi qu'il arrive.

Soutenir sans tomber dans le piège de la codépendance

Une fois le dialogue engagé, votre rôle de soutien devient plus concret. C’est un moment charnière. Votre aide peut être un véritable levier, mais c'est aussi là qu'on peut, sans le vouloir, glisser vers des comportements qui entretiennent le problème. Il faut absolument apprendre à différencier le soutien sain de ce qu'on appelle la codépendance.

La codépendance, c'est simple : avec les meilleures intentions du monde, on se met à protéger la personne des conséquences de ses actes. On devient alors, malgré nous, une sorte de complice de sa dépendance.

Arrêter de « faciliter » la dépendance

Aider quelqu'un qui boit trop, ce n'est pas lui éviter les ennuis liés à l'alcool. Bien au contraire. C’est souvent en se heurtant de plein fouet aux répercussions de sa consommation que le déclic peut enfin se produire.

Voici des exemples très concrets de comportements à cesser immédiatement :

- Trouver des excuses à sa place : appeler son patron pour justifier une absence, mentir à la famille pour couvrir un comportement déplacé.

- Gérer les conséquences financières : rembourser ses dettes, payer ses factures ou les dégâts matériels qu'il a causés.

- Nettoyer les pots cassés : ranger le désordre après une soirée arrosée, gérer les situations embarrassantes à sa place.

- Adapter votre vie sociale : refuser des sorties ou éviter des amis pour ne pas que le problème soit visible.

En agissant ainsi, vous lui envoyez un message contre-productif : « Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour réparer. » Cela l’empêche de réaliser l’ampleur réelle des dégâts.

Votre rôle n'est pas d'être un bouclier, mais une béquille. Une béquille aide la personne à avancer par elle-même, elle ne marche pas à sa place.

Proposer un soutien actif et positif

Alors, comment aider concrètement sans tomber dans ce piège ? Tout simplement en déplaçant votre énergie vers des actions qui encouragent le changement et la sobriété.

Proposez des activités où l’alcool n’a pas sa place : une balade en forêt, une séance de cinéma, un projet de bricolage commun. Ces moments partagés lui montrent qu'une vie sociale riche est possible sans boire. Pensez aussi à valoriser chaque petit effort, même le plus minime. Un jour sans consommer, une sortie gérée sans anxiété… Ces petites victoires sont énormes et méritent d'être soulignées.

Il est intéressant de noter que la consommation excessive d'alcool varie beaucoup en Belgique. En 2018, 7,6 % de la population de 15 ans et plus avait une consommation hebdomadaire jugée excessive. Ce chiffre est encore plus frappant à Bruxelles, où il grimpe à plus de 10 % chez les hommes. Ces dynamiques régionales nous rappellent que le contexte social et l'environnement jouent un rôle important. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les chiffres détaillés sur la consommation d'alcool en Belgique.

Soutenir un proche est une épreuve marathon, pas un sprint. C'est une source de tension considérable. Il est donc crucial d'apprendre à reconnaître vos propres signaux de fatigue. Pour y arriver, découvrir des techniques efficaces de gestion du stress peut vraiment vous aider à tenir la distance. Se préserver n'est pas égoïste ; c'est la condition indispensable pour rester un allié fiable et bienveillant.

Savoir poser des limites pour ne pas s'épuiser

Accompagner quelqu'un qui lutte contre l'alcoolisme, c'est un peu comme courir un marathon émotionnel. Sans garde-fous, on finit par s'épuiser, et on n'est plus d'aucune aide pour personne. Fixer des limites claires n'a rien d'égoïste, c'est une véritable stratégie de survie pour pouvoir tenir la distance.

Ces limites, ce sont tout simplement les règles du jeu. Elles définissent ce que vous n'êtes plus prêt à accepter ou à faire. En les mettant en place, vous vous protégez du chaos que l'addiction peut semer autour d'elle, tout en montrant à votre proche les conséquences réelles de ses choix. Cesser de tout réparer derrière lui, c'est l'obliger à regarder sa situation en face.

Identifier vos propres lignes rouges

Prenez un instant, juste pour vous. Pensez à ce qui vous pèse le plus lourd au quotidien. Qu'est-ce qui vous vide de votre énergie, vous angoisse ou vous met en colère ? C'est souvent là que se cachent les limites les plus urgentes à poser.

Pour que ça marche, vos limites doivent être claires, précises et surtout, tenables pour vous. Voici quelques exemples concrets :

- Sur le plan financier : « Je ne te donnerai plus d'argent, peu importe la raison. »

- Sur le comportement : « Si tu bois devant moi, je quitte la pièce. Notre conversation s'arrêtera là. »

- Sur la responsabilité : « Je ne mentirai plus pour te couvrir, que ce soit au travail ou en famille. »

- Dans la maison : « Je ne nettoierai plus les dégâts si tu as été malade à cause de l'alcool. »

Il ne s'agit pas de punir, mais de vous préserver. Votre bien-être mental et physique est tout aussi crucial que celui de la personne que vous essayez d'aider.

Communiquer ces limites, entre fermeté et bienveillance

Une fois que vos limites sont claires dans votre tête, vient l'étape la plus délicate : les communiquer. Choisissez un moment où tout est calme et où votre proche est sobre. C'est essentiel pour que le message passe. Parlez avec le cœur, en utilisant le « je » pour que ça sonne comme un besoin personnel, pas comme une accusation.

Vous pourriez dire quelque chose comme : « Je t'aime, et c'est justement parce que je t'aime que je ne peux plus continuer comme ça. Ça me détruit. Pour me protéger, j'ai décidé que je ne te prêterai plus d'argent. »

Le plus dur, ce sera de tenir bon. Attendez-vous à ce que votre proche teste ces nouvelles règles. Il pourrait se fâcher, vous supplier, ou essayer de vous faire sentir coupable. C'est normal. Mais si vous cédez, même une seule fois, vous envoyez le signal que vos limites sont négociables. Chaque fois sera alors plus difficile.

Prendre soin de vous est, paradoxalement, la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider. En montrant l'exemple et en protégeant votre propre équilibre, vous restez un pilier solide et crédible. Il existe de nombreuses manières de s'en sortir, et s'informer sur les différentes techniques et traitements qui fonctionnent peut aussi vous donner des clés pour mieux guider votre proche quand il sera prêt.

Guider la personne vers une aide professionnelle

Votre soutien est précieux, c’est certain. Mais il a aussi ses limites. Vous n'êtes ni thérapeute, ni médecin, et ce n'est pas à vous de porter tout le poids de la guérison. Aider une personne dépendante, c'est aussi reconnaître quand il est temps de passer le relais à des professionnels. C'est souvent une étape cruciale pour construire un rétablissement qui tiendra sur la durée.

Votre rôle, à ce stade, est d’éclairer le chemin, de présenter les options sans jamais rien imposer. L'idée est de transformer l'inconnu, souvent angoissant, en une série de pistes concrètes et accessibles. En Belgique, le parcours commence bien souvent par une simple visite chez le médecin traitant. C'est une porte d'entrée familière et un premier contact de confiance pour faire le point et être bien orienté.

Un éventail de solutions pour chaque situation

Chaque parcours est unique. Ce qui a fonctionné pour quelqu'un ne sera pas forcément la solution pour votre proche. Heureusement, il existe toute une palette de ressources spécialisées.

Voici quelques pistes à explorer ensemble :

- Les centres de cure et de post-cure : Ils offrent un cadre sécurisé pour le sevrage physique, avec un accompagnement psychologique intensif. C'est une option particulièrement indiquée pour les dépendances les plus sévères.

- Les psychologues ou psychiatres spécialisés en addictologie : Un suivi en tête-à-tête permet de creuser les racines de la dépendance, comme un vieux traumatisme ou une anxiété qui ronge de l'intérieur.

- Les groupes de parole (Alcooliques Anonymes, par exemple) : Parler avec des gens qui traversent ou ont traversé la même chose a une force incroyable. Le simple fait de se sentir moins seul peut être un puissant moteur de changement.

Il faut aussi comprendre que le contexte de vie influence énormément la consommation. En Belgique, les habitudes varient beaucoup selon l'âge ou la région. En 2018, par exemple, 11,7 % des Bruxellois disaient boire de l'alcool tous les jours, contre 9,4 % en Flandre. L'âge est un facteur clé : si seulement 0,6 % des 15-24 ans ont une consommation quotidienne, ce chiffre bondit à 17,1 % chez les 65 ans et plus.

Explorer les approches complémentaires comme Addictik

À côté des parcours plus classiques, de nouvelles méthodes émergent. La méthode Addictik, par exemple, propose une approche naturelle qui s'appuie sur l'auriculothérapie laser pour agir sur les mécanismes de la dépendance. L'objectif, en une seule séance, est de calmer le craving – cette envie irrépressible de consommer – et d'apaiser les tensions qui vont avec, comme le stress ou l'irritabilité.

Cette approche peut vraiment parler à ceux qui cherchent une solution rapide et sans médicaments pour reprendre le contrôle, ou qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour amorcer un changement plus profond.

Bien sûr, cela ne remplace pas un suivi psychologique sur le long terme, mais ça peut être un excellent complément pour passer un cap difficile. Pour avoir une vue d'ensemble, vous pouvez vous renseigner sur les différentes options de désintoxication de l'alcool en Belgique et les solutions alternatives.

Votre mission est de rassembler ces informations et de les lui présenter comme une boîte à outils. Montrez-lui les différentes possibilités, de la manière la plus neutre possible, en lui rappelant que la décision finale lui appartient. C'est en se sentant maître de son parcours qu'il trouvera la force de s'engager pour de bon.

Les questions que vous vous posez souvent

Accompagner quelqu’un dans sa lutte contre l'alcoolisme, c'est un chemin long et souvent déroutant. C'est tout à fait normal de se sentir perdu, de ne pas savoir quoi faire ou dire. On va essayer de répondre ici, simplement, aux questions les plus fréquentes pour vous aider à y voir plus clair.

Mon proche refuse l'aide et nie tout en bloc. Qu'est-ce que je peux faire ?

Le déni, c'est un mur. Un mécanisme de défense très puissant qui protège la personne de la honte et de la peur. Essayer de défoncer ce mur à coups de reproches ne sert à rien, bien au contraire, ça le renforce.

Alors, on fait quoi ? On lâche prise. Ça ne veut pas dire abandonner, mais arrêter de s'épuiser à vouloir le convaincre. Le mieux, c'est de continuer à exprimer ce que vous ressentez, calmement, en vous basant sur des faits. Pas de "Tu as encore trop bu", mais plutôt quelque chose comme : "Hier soir, tu n'es pas venu au dîner et ça m'a beaucoup peiné". Ça parle de vous, de vos émotions, pas de lui et de sa consommation. C'est beaucoup moins accusateur.

Le plus important, c'est de tenir bon sur les limites que vous avez posées. Parfois, le déclic ne vient pas des mots, mais quand la personne doit faire face, seule, aux conséquences de ses choix.

Et pendant ce temps, n'oubliez pas de chercher de l'aide pour vous. Des groupes comme Al-Anon sont là pour ça. Ils sont faits pour les familles et amis de personnes alcooliques. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer, mais vous pouvez, et vous devez, prendre soin de vous.

Est-ce que c'est de ma faute ?

La réponse est simple, et il faut vraiment que vous l'intégriez : non. Vous n'êtes pas la cause de sa maladie, et vous ne serez pas non plus sa guérison miracle. L'alcoolisme, c'est une maladie complexe, avec des racines partout : génétiques, psychologiques, sociales…

Bien sûr, il est possible qu'avec les meilleures intentions du monde, vous ayez développé des comportements qui, sans le vouloir, ont "facilité" les choses. On appelle ça la codépendance. Mais faciliter, ce n'est pas créer. Se défaire de ce poids de la culpabilité est crucial. C'est ce qui vous permettra de l'aider sainement, sans vous sentir égoïste quand vous poserez des limites pour vous protéger.

Il a rechuté… comment je dois réagir ?

Une rechute, c'est un coup dur. On se sent découragé, trahi, épuisé. Mais c'est une étape fréquente, presque "normale", dans le chemin vers la sobriété. Il ne faut surtout pas voir ça comme un échec total, ni pour lui, ni pour vous. C'est une épreuve, oui, mais c'est aussi une occasion d'apprendre.

Comment réagir de manière utile ?

- Pour lui : Essayez de l'encourager à réfléchir à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Un coup de stress ? Une soirée particulière ? Une mauvaise nouvelle ?

- Pour vous : C'est le moment de redire que vous soutenez sa démarche vers l'abstinence, mais aussi de réaffirmer les limites que vous avez mises en place.

Vous avez le droit d'exprimer votre déception, mais essayez de la formuler avec un message d'espoir. Dites-lui que vous croyez en sa capacité à se reprendre. Évitez à tout prix les phrases assassines comme "Je savais que tu n'y arriverais pas". Ça ne ferait qu'ajouter de la honte à sa culpabilité et pourrait l'enfoncer encore plus. Encouragez-le plutôt à recontacter son médecin, son groupe de soutien, bref, le professionnel qui le suit.

Si vous cherchez une approche douce pour soutenir votre proche, Addictik propose une méthode naturelle qui peut aider à calmer cette envie irrépressible de boire. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir nos centres en Belgique.

Ping : Centre de désintoxication alcool belgique - guide rapide

Ping : symptômes sevrage alcool: guide complet et utile