Quand on parle des symptômes du sevrage alcoolique, on décrit en fait la réaction brutale du corps lorsqu'on le prive d'une substance à laquelle il s'est habitué. Ces manifestations peuvent aller de simples tremblements à des complications très graves, parfois mortelles. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse, mais bien d'une réponse purement physiologique à un changement soudain. Saisir ce mécanisme est la première étape pour aborder l'arrêt de l'alcool en toute sécurité.

Pourquoi le corps réagit si violemment à l'arrêt de l'alcool ?

Pour comprendre l'intensité des symptômes du sevrage alcoolique, il faut d'abord voir pourquoi le corps se rebelle avec une telle force. Pensez à l'alcool comme à un frein constamment appuyé sur votre système nerveux central. Pour compenser cet effet calmant permanent, votre cerveau se met à tourner à plein régime pour maintenir un semblant d'équilibre.

Lorsque vous enlevez ce frein d'un seul coup, le système nerveux, lui, reste en état d'hyperactivité. Sans l'alcool pour le calmer, il s'emballe et déclenche une véritable tempête dans votre corps. C'est cette surchauffe incontrôlée qui provoque l'anxiété, les tremblements et l'accélération du rythme cardiaque si caractéristiques du sevrage.

Une réaction chimique, pas une question de volonté

Il est primordial de bien comprendre que ces symptômes n'ont rien à voir avec un manque de volonté. Ils sont la conséquence directe d'un déséquilibre neurochimique profond. L'intensité de cette réaction varie beaucoup d'une personne à l'autre, selon plusieurs facteurs :

- Depuis combien de temps la personne boit de l'alcool.

- Les quantités qu'elle a l'habitude de consommer.

- Son état de santé général.

Le corps ne réclame pas l'alcool par envie, mais parce que son équilibre chimique en est devenu dépendant pour fonctionner sans "disjoncter". Chaque symptôme est un signal d'alarme : le système nerveux central lutte pour retrouver son fonctionnement normal.

La situation en Belgique : un appel à la prudence

Cette réaction biologique a des conséquences bien concrètes. En Belgique, on estime que près de la moitié des personnes dépendantes à l'alcool développent des symptômes de sevrage quand elles arrêtent ou réduisent leur consommation. Malheureusement, seuls 10 % d'entre elles reçoivent un traitement adapté, ce qui révèle un vrai problème de prise en charge.

Cette statistique souligne à quel point il est crucial d'arrêter l'alcool de manière sécurisée et accompagnée, car un sevrage fait seul peut être très dangereux. Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter des informations détaillées sur l'alcoolisme.

La chronologie des symptômes heure par heure

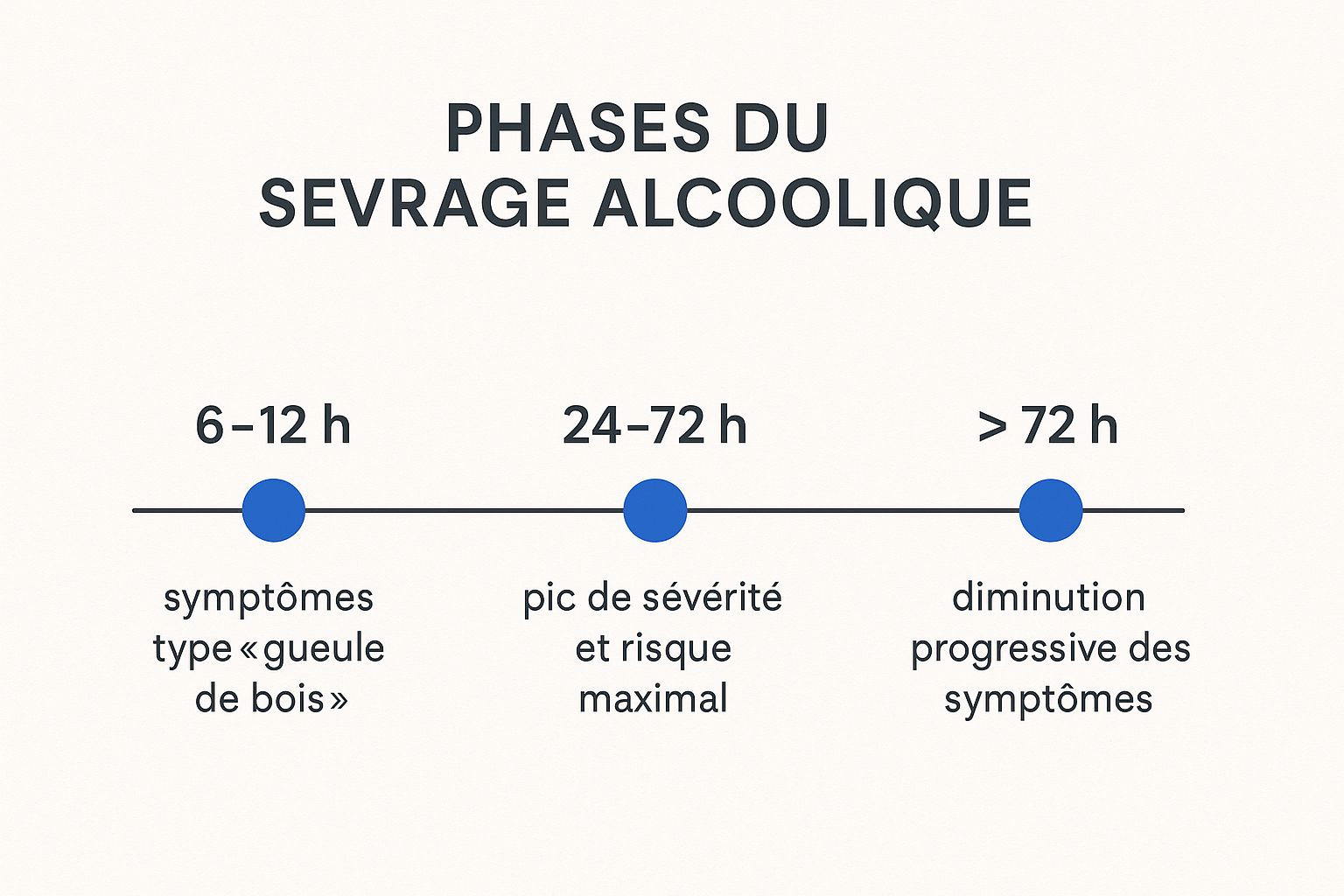

Le sevrage alcoolique n'est pas un événement soudain, mais un processus qui se déploie dans le temps, souvent de manière prévisible. C'est un peu comme une montée en puissance : les premières heures servent d'avertissement, puis vient un pic intense où les risques sont à leur maximum, avant que les choses ne commencent doucement à se calmer.

Connaître cette chronologie est essentiel pour savoir à quoi s'attendre, surtout durant les premiers jours qui sont, de loin, les plus critiques.

Les premières 6 à 24 heures : l'effet « gueule de bois » amplifié

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le corps ne tarde pas à réagir. Dès 6 à 12 heures après le dernier verre, les tout premiers signes font leur apparition. Au début, ils peuvent facilement être confondus avec une mauvaise gueule de bois : maux de tête, nausées, une sensation générale de ne pas être bien.

Mais entre 12 et 24 heures, les choses s'intensifient. L'anxiété monte d'un cran, les mains se mettent à trembler et des sueurs froides peuvent survenir. C'est le signal clair que votre système nerveux, privé de l'alcool qui le calmait, commence sérieusement à s'emballer.

Cette infographie ci-dessous met en lumière les trois phases clés du sevrage, de l'apparition des premiers malaises jusqu'à l'apaisement progressif après le pic.

Ce que cette image montre bien, c'est que la période la plus dangereuse se concentre sur les trois premiers jours. C'est pourquoi une vigilance accrue est indispensable pendant cette fenêtre critique.

La période critique de 24 à 72 heures : le pic d'intensité

C'est vraiment dans cette fenêtre de temps que les symptômes du sevrage atteignent leur paroxysme. Le système nerveux est en état d'alerte maximale, en véritable hyperactivité. Les symptômes qui étaient déjà là s'aggravent de façon marquée.

Durant cette phase, d'autres signes, plus inquiétants, peuvent se manifester :

- Tachycardie : votre cœur s'emballe et bat anormalement vite, même quand vous êtes au repos.

- Hypertension artérielle : votre tension grimpe en flèche.

- Confusion légère : vous avez du mal à vous concentrer ou à ordonner vos pensées.

- Irritabilité marquée : la moindre contrariété peut vous mettre hors de vous.

C'est précisément durant cette période que le risque de complications graves, comme les crises d'épilepsie (convulsions) ou le delirium tremens, est le plus élevé. Une surveillance médicale est absolument cruciale à ce stade.

En Belgique, cette étape est particulièrement délicate. La sévérité du manque peut pousser une personne à reconsommer de l'alcool pour calmer les symptômes, ce qui ne fait qu'entretenir le cercle vicieux de la dépendance. Pour approfondir le sujet, des informations pertinentes sur la gestion des symptômes sont disponibles sur aide-alcool.be.

Le tableau suivant résume l'évolution typique des symptômes durant les 72 premières heures, qui sont les plus déterminantes.

Chronologie des symptômes du sevrage alcoolique

| Période après le dernier verre | Symptômes courants (légers à modérés) | Symptômes potentiels graves |

|---|---|---|

| 6-12 heures | Anxiété, insomnie, tremblements des mains, maux de tête, sueurs, nausées, vomissements. | |

| 12-24 heures | Symptômes précédents qui s'intensifient. | Hallucinations auditives ou visuelles possibles. |

| 24-48 heures | Le pic de sévérité. Tachycardie, hypertension, confusion. | Crises convulsives ("épilepsie alcoolique"). |

| 48-72 heures | Les symptômes peuvent commencer à diminuer ou persister avec une forte intensité. | Delirium tremens (agitation sévère, confusion, fièvre, hallucinations). |

Ce tableau montre clairement pourquoi les trois premiers jours nécessitent une attention particulière et, dans de nombreux cas, un encadrement professionnel.

Après 72 heures : la phase de stabilisation progressive

Une fois le cap des trois jours franchi, la tempête commence enfin à se calmer pour la plupart des gens. Les symptômes physiques les plus violents, comme les tremblements incontrôlables et les sueurs profuses, s'atténuent peu à peu. Le corps peut enfin commencer son lent processus de rééquilibrage.

Attention, cela ne veut pas dire que la partie est gagnée. Si la crise physique la plus aiguë est derrière vous, les symptômes psychologiques (anxiété, sautes d'humeur, insomnie) peuvent s'accrocher pendant plusieurs semaines, voire des mois. C'est le début d'un autre combat : celui de la reconstruction psychologique et du maintien de l'abstinence sur le long terme.

Repérer les symptômes légers à modérés

Les tout premiers signaux du sevrage alcoolique passent souvent inaperçus. On les confond facilement avec un coup de fatigue, un gros rhume ou une période de stress intense. Pourtant, ce sont les premiers messages que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose ne tourne pas rond. Apprendre à identifier ces symptômes du sevrage alcoolique de stade léger à modéré est la première étape, et la plus importante, pour comprendre ce qui se passe et réagir avant que la situation ne devienne plus sérieuse.

Imaginez votre système nerveux comme une voiture. L'alcool agissait comme un frein constant. Quand vous arrêtez de boire, c'est comme si vous retiriez brusquement le pied du frein en pleine descente : tout s'emballe. Chaque symptôme qui apparaît est une pièce de ce casse-tête interne.

Les tremblements et l'agitation : quand le corps s'emballe

Les tremblements, surtout au niveau des mains, sont sans doute le symptôme le plus connu. Il ne s'agit pas d'une simple nervosité, mais d'une réaction physique bien réelle à l'hyperstimulation de votre système nerveux. Votre corps est en état d'alerte maximale, et cette agitation interne se manifeste par des secousses que vous ne pouvez pas contrôler.

C'est la même chose pour l'anxiété qui peut vous envahir. Ce n'est pas "juste dans votre tête". Sans l'effet calmant de l'alcool, votre cerveau est bombardé de signaux d'alerte, ce qui peut créer une sensation de panique ou de danger imminent, même s'il n'y a aucune raison apparente.

Ces réactions physiques et psychologiques sont les deux faces d'une même pièce. Elles apparaissent souvent ensemble et ont tendance à se renforcer l'une l'autre.

Voici les signaux les plus courants à surveiller de près :

- Des tremblements incontrôlables, surtout dans les mains.

- Des sueurs abondantes, particulièrement la nuit, même quand la température est normale.

- Des nausées ou des vomissements, qui montrent à quel point votre système digestif est sous pression.

- Des maux de tête tenaces et difficiles à soulager.

- Une anxiété et une irritabilité intenses, qui rendent la vie de tous les jours compliquée.

- Des insomnies ou des cauchemars qui vous empêchent de vraiment vous reposer.

Ces manifestations sont la réponse tout à fait normale d'un corps en état de choc. Elles montrent que votre organisme se bat pour retrouver un équilibre après avoir été privé d'une substance dont il était devenu dépendant.

Comment traverser cette phase de manière sécuritaire

Face à cet inconfort, quelques gestes simples peuvent vous aider à vous sentir un peu mieux. Mais attention, ils ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. La priorité absolue est de prendre soin de vous durant cette période difficile.

L'hydratation est votre meilleure alliée. L'alcool a un effet déshydratant, et les sueurs du sevrage ne font qu'aggraver la situation. Buvez beaucoup d'eau, des tisanes apaisantes ou des bouillons pour aider votre corps à se nettoyer.

Essayez des techniques de respiration toutes simples. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à quatre, puis expirez doucement par la bouche en comptant jusqu'à six. Cet exercice peut aider à calmer votre système nerveux et à apaiser l'anxiété.

Cependant, il y a une limite à ne jamais dépasser. Si vos symptômes s'intensifient, si vous commencez à avoir des palpitations ou si vous vous sentez confus, il est crucial de consulter un médecin sans attendre. L'autogestion a ses limites, et votre sécurité doit toujours passer en premier.

Reconnaître les signaux d'alarme du sevrage sévère

Quand le sevrage alcoolique bascule de l'inconfortable au critique, les symptômes changent radicalement de visage. On ne parle plus seulement de tremblements ou d'anxiété, mais de véritables signaux de détresse du système nerveux. Savoir repérer ces signaux d'alarme est absolument crucial, car ils transforment le sevrage en une urgence médicale immédiate.

À ce stade, une gestion à domicile n'est tout simplement plus une option. Identifier ces symptômes sévères peut littéralement sauver une vie.

Du trouble à la rupture avec la réalité

L'un des signes les plus alarmants est l'apparition d'hallucinations. Elles peuvent être auditives (entendre des voix, des bruits) ou visuelles (voir des choses qui n'existent pas). Imaginez la différence avec un cauchemar : la personne est complètement éveillée, mais totalement convaincue que ce qu'elle perçoit est réel. C'est une expérience terrifiante, autant pour elle que pour son entourage.

Un autre signal de danger majeur est la crise convulsive. Très similaire à une crise d'épilepsie, elle se traduit par une perte de conscience soudaine et des contractions musculaires violentes et incontrôlables. Une crise peut durer plusieurs minutes et montre que l'hyperactivité du cerveau a atteint son point de rupture.

À ce stade, le corps ne lutte plus seulement contre un manque. Il est en état de crise généralisée. Tenter de gérer cela sans une intervention médicale immédiate expose la personne à des risques vitaux.

En Belgique, la consommation excessive d'alcool est un problème de santé publique majeur. Pour ceux qui boivent beaucoup, les symptômes du sevrage alcoolique peuvent vite s'aggraver, menant à des crises convulsives, des hallucinations et le fameux delirium tremens, avec un risque réel pour la vie. C'est un lourd fardeau pour notre système de santé, surtout quand on sait que seuls 10 % des patients dépendants bénéficient d'un traitement adapté. Pour en savoir plus sur ce contexte, vous pouvez consulter ces informations sur la politique de santé publique en Belgique.

Le delirium tremens : l'urgence absolue

Le delirium tremens (DT) est la complication la plus grave et la plus redoutée du sevrage alcoolique. Il ne s'agit pas d'une simple aggravation des autres symptômes. C'est un état de confusion mentale extrême qui frappe généralement entre 48 et 72 heures après le dernier verre.

Les signaux qui doivent déclencher une alerte immédiate sont :

- Une confusion profonde et une désorientation : la personne ne sait plus où elle est, quel jour on est, et peut même ne plus savoir qui elle est.

- Une agitation extrême et incontrôlable : elle peut devenir agressive, avoir des gestes désordonnés et être incapable de tenir en place.

- Des signes physiques graves : une forte fièvre, une transpiration abondante, un rythme cardiaque qui s'emballe et une tension artérielle très instable.

Le delirium tremens est une urgence vitale. Sans une prise en charge hospitalière immédiate, il peut mener à un arrêt cardiaque et au décès. Si vous observez ces signes chez quelqu'un en sevrage, votre seul et unique réflexe doit être d'appeler les secours sans la moindre hésitation. Tenter de gérer ça seul, c'est courir un danger mortel.

Comment aborder un sevrage en toute sécurité ?

Maintenant qu'on a fait le tour des risques liés aux symptômes du sevrage alcoolique, il est temps de parler solutions. Se lancer seul dans un arrêt brutal quand la dépendance est bien installée, c'est un peu comme vouloir désamorcer une bombe sans connaître le mode d'emploi. C'est tout simplement dangereux. L'accompagnement par un professionnel de la santé n'est pas juste une option, c'est une véritable nécessité.

Un sevrage bien mené s'appuie sur une démarche structurée, conçue pour éviter les complications sévères et rendre le processus plus supportable. Il existe deux grandes voies possibles, mais toutes deux exigent une supervision médicale.

Sevrage à domicile ou en milieu hospitalier : que choisir ?

La décision de faire son sevrage à la maison (en ambulatoire) ou à l'hôpital dépend entièrement de votre profil et de l'intensité de votre dépendance.

Le sevrage ambulatoire est une piste à considérer si votre dépendance est jugée légère à modérée, et si vous n'avez pas d'autres soucis de santé majeurs. L'avantage, c'est que vous restez dans un environnement que vous connaissez. Le revers de la médaille, c'est que cela demande une autodiscipline en béton et un suivi très rapproché avec votre médecin généraliste, qui devient votre principal filet de sécurité.

À l'inverse, le sevrage en milieu hospitalier s'impose dans les situations plus complexes :

- Vous avez une dépendance sévère, installée depuis longtemps.

- Vous avez déjà vécu un sevrage compliqué par le passé (avec des convulsions ou un delirium tremens).

- Vous souffrez de troubles psychiatriques ou d'autres maladies importantes.

- Votre entourage à la maison n'est pas suffisamment solide pour vous soutenir.

L'hôpital, c'est la garantie d'un cadre sécurisant, avec une surveillance médicale 24h/24. L'équipe soignante peut réagir au quart de tour en cas de complication. C'est, sans conteste, l'option la plus sûre pour les sevrages à haut risque.

Le choix du lieu est la toute première étape vers un sevrage réussi. Pour vous aider à peser le pour et le contre, n'hésitez pas à consulter notre guide sur les critères pour bien choisir son centre de désintoxication en Belgique et les solutions alternatives.

L'aide précieuse des médicaments

Durant cette phase critique, les médicaments agissent comme des gardes du corps. Leur but n'est pas de se substituer à l'alcool, mais plutôt de calmer l'emballement du système nerveux pour éviter que la situation ne dérape.

Les benzodiazépines sont le traitement de référence. On peut les voir comme un "calmant" puissant qui vient apaiser un cerveau en surchauffe. Elles permettent de réduire drastiquement le risque de convulsions et de delirium tremens, ce qui rend le processus à la fois moins risqué et plus confortable.

En parallèle, une supplémentation en vitamine B1 (thiamine) est systématiquement mise en place. La carence en cette vitamine est un problème très courant chez les gros consommateurs d'alcool, et elle peut entraîner des dégâts neurologiques graves et parfois irréversibles.

Enfin, ne sous-estimons jamais le soutien psychologique. C'est le ciment qui va consolider votre démarche sur le long terme. Une fois la tempête physique passée, un suivi thérapeutique vous aide à creuser, à comprendre les racines de votre dépendance et à bâtir des stratégies solides pour ne pas rechuter. C'est ce travail de fond qui transforme un sevrage réussi en une sobriété qui dure.

Les questions que vous vous posez sur le sevrage alcoolique

Le chemin vers une vie sans alcool est souvent rempli d'interrogations. C'est tout à fait normal. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons rassemblé ici les questions les plus fréquentes, avec des réponses directes et sans détour.

L'objectif est simple : vous donner des informations pratiques pour aborder cette étape cruciale avec plus de sérénité.

Combien de temps durent les symptômes du sevrage ?

Difficile de donner une réponse unique, car chaque personne réagit différemment. On observe toutefois une chronologie assez classique. Le plus dur, physiquement, se joue généralement durant les 5 à 7 premiers jours.

Les premiers signes apparaissent souvent 6 à 12 heures après le dernier verre. Ils atteignent un pic d'intensité entre 24 et 72 heures, puis commencent progressivement à s'atténuer.

Attention, cela ne signe pas la fin du parcours. Certains symptômes psychologiques comme l'anxiété, une forte irritabilité ou des nuits agitées peuvent s'accrocher pendant plusieurs semaines, parfois des mois. C'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage prolongé, et il est important de se faire accompagner pour le gérer.

Peut-on mourir d'un sevrage alcoolique ?

La réponse est directe et sans ambiguïté : oui, malheureusement. Tenter un sevrage seul, sans aucun encadrement médical, peut être fatal. Le risque majeur vient de complications graves, la plus redoutée étant le delirium tremens.

Ce phénomène peut entraîner des conséquences dramatiques :

- Une fièvre très importante et incontrôlable.

- De graves troubles du rythme cardiaque.

- Des crises de convulsions en série.

- Un état de choc pouvant mener à un arrêt cardio-respiratoire.

Voilà pourquoi il ne faut jamais arrêter l'alcool brutalement et seul, surtout si votre consommation est ancienne et importante. Une supervision médicale n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour votre sécurité.

Pour d'autres réponses à vos interrogations, n'hésitez pas à explorer notre section FAQ complète, où nous couvrons de nombreux autres sujets liés aux dépendances.

Qu'est-ce que l'effet kindling ou "embrasement" ?

Le "kindling" est un concept essentiel à connaître. Imaginez-le comme une sorte de mémoire négative du cerveau. À chaque nouvelle tentative de sevrage, les symptômes sont plus intenses et apparaissent plus vite que la fois précédente.

En d'autres termes, votre cerveau devient de plus en plus sensible au manque d'alcool. Après plusieurs cycles d'arrêt et de rechute, une personne peut déclencher des symptômes sévères, comme des convulsions, beaucoup plus rapidement, même avec une consommation d'alcool moins importante qu'avant. C'est ce qui rend si important de viser un sevrage réussi et encadré dès la première tentative sérieuse.

Les remèdes naturels sont-ils vraiment efficaces ?

Certaines approches naturelles peuvent apporter un soutien et un peu de réconfort, c'est vrai. Mais soyons clairs : elles ne remplacent en aucun cas un suivi médical. Bien s'hydrater, manger des aliments riches en vitamines (surtout la B1) ou pratiquer des exercices de relaxation peut aider à mieux vivre les symptômes légers.

Cependant, aucun remède de grand-mère ne peut empêcher les complications graves comme les crises d'épilepsie ou le delirium tremens. Considérez ces aides naturelles comme des compléments, jamais comme des substituts au protocole médical. Votre sécurité doit toujours rester la priorité numéro un.

Vous cherchez une approche naturelle pour vous accompagner dans votre démarche de réduction ou d'arrêt de l'alcool ? Chez Addictik, nous proposons une méthode douce et sans médicaments, basée sur l'auriculothérapie laser, pour apaiser les symptômes du manque et vous aider à retrouver votre équilibre. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous soutenir : https://addictik.be.